没入読書、耳慣れない言葉です。

「没入」すると「読書」、2つの言葉を組み合わせた造語ですけど、

この感覚はわかる気がするんです。

夢中になって本を読んでいるとあっという間に時間が経つ、

本の世界に入り込んで現実にも呼び寄せてしまう、

読書からそんな経験をしたこともあります。

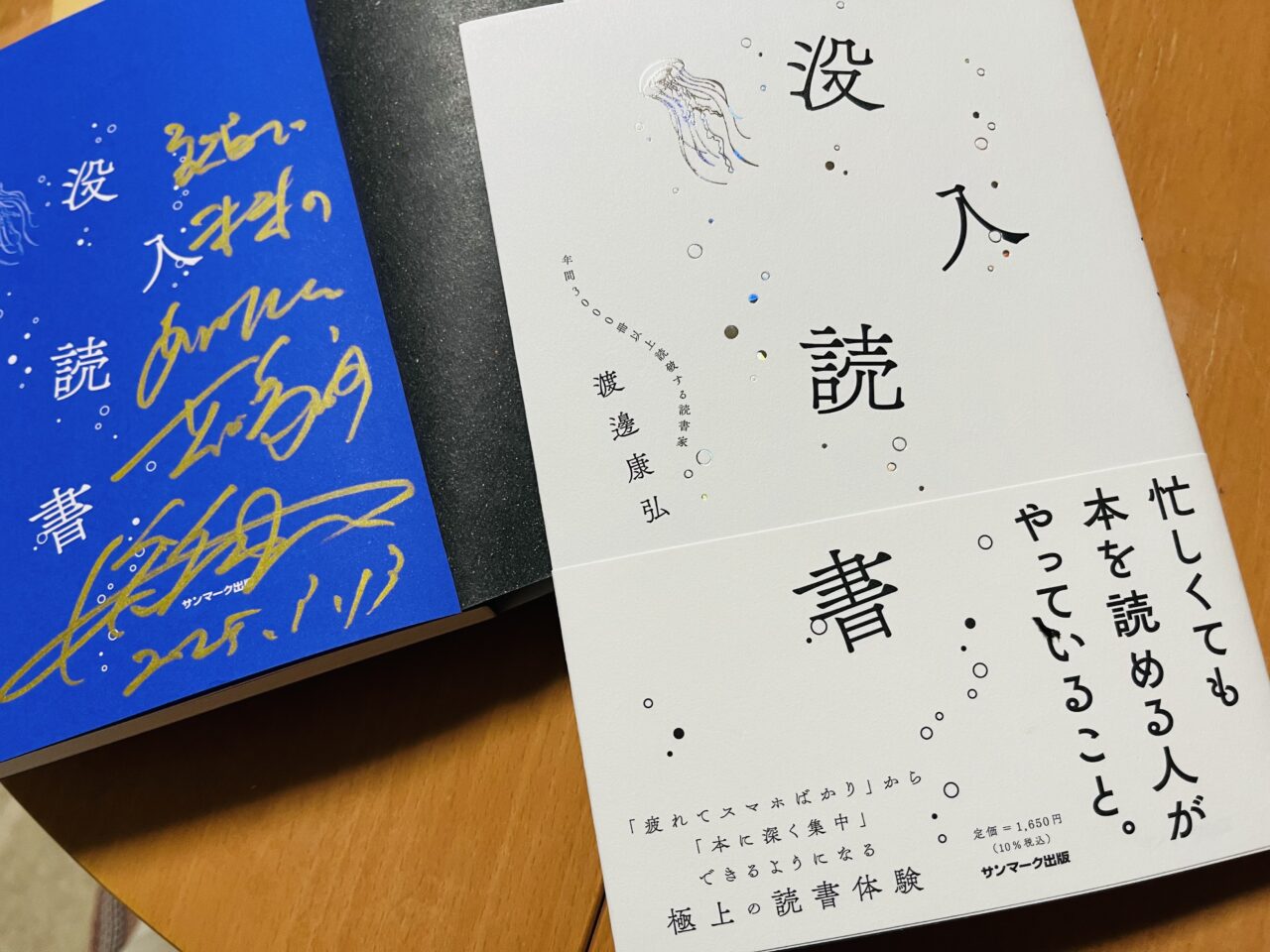

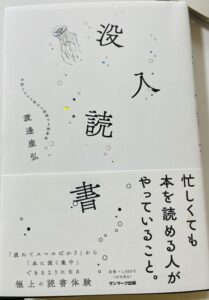

「没入読書」は私が尊敬する作家・読書家の渡邊康弘先生の新刊です。

最近、読書から離れていたのですが、この「没入読書」を読んで

読書の楽しさを思い出しました。

この記事では、「没入読書」についての感想と読書を生かした行動計画づくりを書いていきます。

没入読書とは?

「没入読書」は、渡邊康弘先生の新刊で、サンマーク出版から2025年に出版された本です。

近年、読書の効果を知ってはいるものの、

文化庁の2024年度調査「国語に関する世論調査」によると

1ヶ月に1冊(電子書籍含む)も本を読まない人の割合は全体の62.6%というデータが上がっています。

つまり、大人の6割は読書週間がないって衝撃の事実です。

その理由としては

「携帯電話、スマートフォンなどで時間が取られる」(43.6%)

「仕事や勉強が忙しくて読む時間がない」(38.9%)

「視力など健康上の理由」(31.2%)

「テレビの方が魅力的である」(19.8%)

この理由の中で注目したいのが「時間」です。

また、「気楽さ」を選ぶ傾向もありそうです。

読書の効果は知られているのにそれを妨げる要因はそこにありそうですね。

その「時間」「集中」に着目して、読書習慣を取り戻すヒントが

書籍「没入読書」の中にありました。

スマホが普及しているこの時代で、やる気などの意志力に頼らない、自動的に集中できる本の読み方

「没入」は「フロー」「ゾーン」に入る感覚と近く

その状態で読書をすることを「没入読書」と本書では呼んでいます。

夢中で本を読んでいて、その世界にのめり込んだ経験はありませんか?

私も読書をしていて、

登場人物に降りかかる困難に心を痛めたり、

セリフの一言一言が自分の言葉のように感じたり、

そうだそれあるある!って興奮しながら読んだりしたことがあります。

あの感覚が没入、それを本書のお薦めする方法を使うことで自動的にできるって

忙しい現代人、スマホから離れられない私たちには嬉しいことだってワクワクします。

本書は、

・没入読書の7つのメリット

・没入して読むための7つの方法

・没入して読める「レゾナンスリーディング」

・著者の読書体験から得られた事例

などが書かれています。

本を読みたい、読むのが好きな人にとっては、

より集中して効果が上がる読書術を知ることができます。

本が読めない、本を読めるようになりたい人にとっては、

やる気を必要とせずに読める方法を知ることができます。

つまり、読書体験をもっと豊かにするためのヒントを知ることができるのです。

私は、著者から本書で紹介されている「レゾナンスリーディング」を学び、

読書量や種類を爆増させることができました。

1分以内に読む、読書から得たアイデアをもとに行動計画を作ることも

できるようになり、

読書を通じて人生が変わったなあって実感もしています。

没入読書の7つの方法とは?

やる気や意思の力を使わずに読書に没入するって魅力的だけど、

どうやったらできるの?って思いませんか?

本書では、没入読書ができる方法として7つのやり方を解説しています。

この7つの方法は、ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー」にも基づいています。

フロー状態を感じている時、まさに没入している時に起きていることを生かした7つの方法です。

没入読書7つの方法1:目標設定

目標が明確だと集中力が持続しやすくなります。

そこで、読書にもこの「目標」を設定するのです。

ただし気をつけたいのが「目的」と「目標」を混乱させないこと。

「目的」は最終的な到達点であり、抽象度が高く長期的な取り組みを必要とします。

「目標」はゴールまでの道のり上にある指標で、短期的に取り組める、具体的で明確なものが良いとされています。

本書ではその事例として、

コミュニケーションの本の場合は、

目的:人間関係を良くしたい

目標:1ヶ月で話し方を改善して、苦手な上司とも楽しく会話する

というものなどをあげています。

混乱しがちな人にはわかりやすいですね。

この例からも、目標は、期間や何をどうしたい、というのを明確にするとよさそうです。

加えて、SMARTの法則を参考にするといいとも書かれていました。

目標設定が苦手な人にもありがたいヒントですね。

読書の前に、目標を設定するって意外に思われがちですが、

私の経験でもこれをしっかり行うと、没入感も読後の達成感も上がるのでおすすめです。

没入読書7つの方法2:即時フィードバック

即時フィードバックとは、読書をした後にフィードバックを得ることです。

読書って、そのままだと自分の中に蓄積はされていくけど

アウトプットしたり、誰かからそれに対するコメントをもらえたりすると

さらに読んだことが整理されて記憶にも残りやすくなりますよね。

私は読書会が大好きなんですけど、それはインプット、アウトプット、フィードバックが同時にできるからなんだなって

改めて思ったところです。

本書では、読書からできるフィードバックとして、

①ゼロ再生法

②読書マップをもとにアウトプット

これは、本書で説明しているレゾナンスリーディングだとマップも作れるのでそちらも参考にしてください。

③読書会に参加してフィードバックを受ける

の3つをあげています。

アウトプット前提で読むと、集中力は高まりますね。

没入読書7つの方法3:チャレンジとスキルのバランス

目標って、低すぎると、つまらない、飽きるという状況を作り、

高すぎると、できない、諦めという状況を作りがちです。

人が成長する時って、自分の心地よい状態、つまりコンフォートゾーンから

ちょっと出られるような体験をしている時とも言えるんです。

だから、読書においてもその状態を作ることで、没入状態を生み出すことが可能だそうです。

そのコンフォートゾーンから抜け出す方法として

具体的な例として次の3つを挙げています。

①時間制限を設ける

レゾナンスリーディングで読書をするとき、1冊20分以内という目安を作って読むことがあります。

最初は、そんなの無理って思いましたが、

時間が決まっていて目標があれば、なんとか読むことはできるのです。

しかも、時間をかけて読んだ時よりももっと読後の満足感は高いんですよ。

だから、時間制限て大事だなって思います。

本書では、10分29秒を指標として紹介していました。

20分よりも短い!って驚きましたが達成はできそうな数値です。

②10倍目標

コンフォートゾーンを抜けるために、

目的・目標自体を調整するといいそうです。

ここには10倍と書いてありますが、

いきなり10倍は無理なので、

初めは10〜20%増しから始めて10倍へと迫っていくと良いそうです。

そして、何かしらガイドや補助があると10倍も無理ではないと思わせてくれます。

本書では、読書10分17ページが現状であれば

10分20ページから始めて、200ページへとあげていく事例が紹介されています。

③難易度を上げる

自分にとって、これは難しそう、って本は手に取りづらいですよね。

ここにもコンフォートゾーンがあります。

だけど、それよりもちょっと難しいレベルへとあげていくと

成長が加速しやすいという成果も得られます。

ついついわかりやすいを基準にしがちですが

自分の成長、より高度な知識やスキルを身につけるためには

少し難しい本に挑戦することも大事だということです。

没入読書7つの方法4:アンカー読み

ここでいうアンカーとは「条件付け」のことです。

集中しやすい状態を生みやすい同じ条件を見つけて

意図的にその条件を作っていくのです。

パブロフの犬の実験がヒントとなっています。

例えば、同じ場所で読む。

集中しやすい場所ってありませんか?

電車の中、カフェ、自室など、それをアンカーにして

読書する場所を決めるのです。

私は自室の机に向かっている時が一番読みやすいのでもっぱら自室で読書をします。

これは人ぞれぞれですし、アンカーになるのも

本書では「場所」「香り」「音楽」「飲み物」「時間」を紹介しているので

自分に合うアンカーを選ぶといいですね。

没入読書7つの方法5:いまここに集中する

本を読む時の集中力を高めるには「いまここ」に集中するといいそうです。

その方法として、「呼吸」と「魔法使いの帽子」を使った集中法を

紹介しています。

私は、「呼吸」を整えて読むことが多いかなー。

魔法使いもやってみようかなって思いました。

没入読書7つの方法6:読書ノート

読書をしても読書をしたという実感が得られないという状態だと

読書したことをアウトプットしたり、活用したりすることは難しいし

残念な気持ちにもなりそうです。

読書をした実感や記憶を残し、必要に応じて使えたらいいですよね。

それを可能にするのが読書ノートということです。

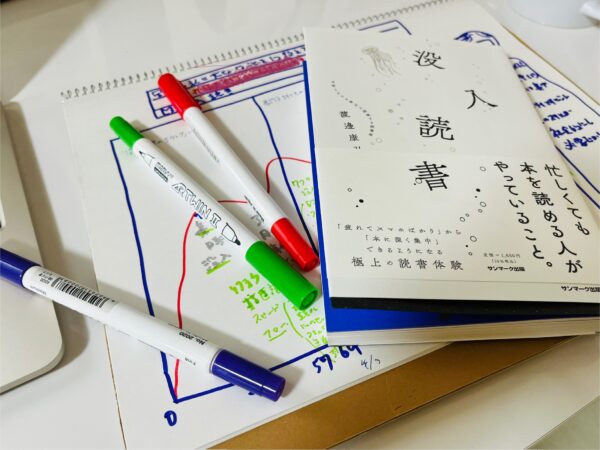

私は、レゾナンスマップを書くことが読書ノートになっているので

その後活用しやすいと感じています。

没入読書7つの方法7:時間感覚のゆらぎ

夢中になって読書をしていると、

あっという間に1時間2時間経っていることもあると思います。

深い集中に入っていると、

このような時間感覚の揺らぎが生じるのだそうです。

読書を通してそのゆらぎも作れるということ。

この感覚を操れるようになるといいなあって思いました。

没入読書:レゾナンスリーディングで行動計画も作れる!

前の項に書いた没入読書の7つの方法が構造的に入っている読書法が

レゾナンスリーディングです。

本書では、レゾナンスリーディングのやり方についても

5つのステップと画像で詳しく説明しています。

私は、「没入読書」をレゾナンスリーディングで読んで、

ここから得たアイディアから行動計画も作りました。

ステップ0で、読む目標を設定するのですが、

これといったことが浮かばなかったので

「この本の中で今の私に必要なことを1つ教えてください。」

という目標を作りました。

(これは、具体的な目標がない場合には役に立つんです)

そして、パラパラしながら著者からのメッセージを受け取りました。

メッセージは

「本から得たアイデアを活用する行動計画を作る」でした。

そうか、この本は今の私に必要な行動計画を作る手伝いをしてくれるんだな、

そんな気持ちで読み始めました。

本書にもあるように、レゾナンスマップを作りながら読み、

読後にそれを俯瞰した時、パッと目についた言葉がありました。

それが「専門家になる」というもの。

読書を始める前は、何の行動計画かもわかっていなかったのですが、

ここでやっと思い当たりました。

私は、今年はビリーフリセットセッション、講座などをしたいと思っています。

読書をしたのは、ちょうど、その計画を立てている時でもあったんです。

そこで、行動計画のタイトルは「ビリーフリセットコーチとしてのスキルと実績を作る!」プロジェクトとなりました。

計画は、本書では1年〜3年かけてやるものなのですが、

私は、半年後をゴールに設定して、そこまでにやることを計画しました。

実は、1週間以内にやることが、読書のアウトプットをすることだったのです。

そこで、この記事を書いています。

ちなみに、本を手に取ってから行動計画を作るまでに30分かからなかったのに

記事を書き上げるまでには3時間近くかかっています笑

レゾナンスリーディングって没入読書ってすごいなあということを実感した読書になりました。

おかげで、読書は自分の理想の人生を作る最強の手段でもあるってことも思い出しました。

読書の効果は知っていても、なかなか読むことができないという人が多い現実。

そういう現実を悩ましく思う人にこそ、「没入読書」を読んでもらいたいです。

読書をしづらくさせている壁を取り払い、願う人生の実現に力を貸してくれるはずです。

「没入読書」気になった方はすぐに読んでください。

ここまでお読みくださりありがとうございました。