同じ状況にあっても、難なく目標を達成している人もいれば、苦労して進めない人もいます。

なぜそういうことが起きるのか?

その謎は、ビリーフシステムという私たちの認識や行動を形作る仕組みにあります。

コーチングや心理学でも使われる「ビリーフ」の意味、捉え方の違いも含めて、

この記事ではビリーフシステムについて解説して行きます。

ビリーフとは何か?

ビリーフとは、あなたが無意識のうちに『これは真実だ』と信じている価値観や思い込みのことです。

子どもの頃の経験や、これまでの人間関係から作られ、や対人関係の中であなたの行動や感情に影響を与えています。

これは、誰にでもあるもので、ポイントは「無意識に」というところです。

自分では意識せずに発動するものなので、

それがビリーフ(思い込み)とは気づきづらいのです。

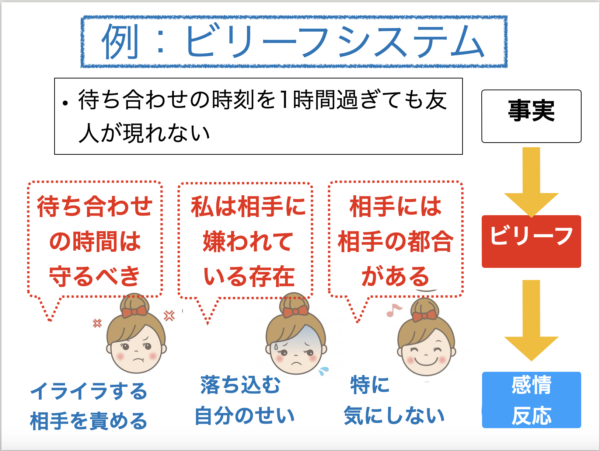

一例を出すと、友達が待ち合わせの時刻を1時間過ぎてもにその場所に現れなかった場合、

イライラする、心配する、落ち込む、など何かしらザワザワする人もいれば、

全く気にならない人もいます。

これも、その人がどういうビリーフを持っているかに関係しているのです。

「待ち合わせには遅刻すべきではない」というビリーフを持っていると、

相手が待ち合わせした時に、イライラしたり心配したりという反応が起きやすいです。

「私は人から好かれない」など、自分に対して否定的なビリーフを持っていると、

相手の行動の原因を自分に探して落ち込んだりすることもあります。

逆に、「人は人」とか「待ち合わせ」になんら思い込みがない人は、

相手が遅刻しても、そんなに心がざわつくことはありません。

以上のように、ビリーフは何かのきっかけによって反応を引き起こし、

それによって感情や行動に影響を与えるものなのです。

そして、この反応を引き起こす仕組みをビリーフシステムといいます。

ビリーフシステムとは

ビリーフシステムという言葉を調べると、

私たちが真実と信じている意見、価値観、原則、などが意識、無意識の中に集められた自我のようなものです。

○○は〜〜、私とはこういう人間だ、などのように絶対と思われる信念を形成します。

このシステムは、私たちの感情・認識や判断、行動をもコントロールしており、

自分では知らぬ間にビリーフシステムに支配されているとも言えるのです。

ビリーフシステムにはプラスとマイナスの面があると言われています。

プラスの場合は、望む結果を得るために、思考や行動を選択することができます。

マイナスの場合は、恐れが伴うことが多く思考や行動へのブレーキともなります。

先に、友達が待ち合わせに1時間遅刻した時、の例を出しましたね。

それをビリーフシステムを使って説明すると次の図のようになります。

このように、ビリーフシステムは、

きっかけとなる刺激を受けて反応し、感情や言動などを引き出します。

きっかけから結果に至るまでのプロセスに位置するのがビリーフシステムで、

その中核にあるのがビリーフ(思い込み、信念)です。

心理学の認知行動療法のABCモデルがシンプルにその仕組みを表しています。

A(Activating-Event):外部刺激、他者の言動や日常的に起きる出来事など

B(Belief):ビリーフ、思い込み、信念など

C(Consequence):結果など

このモデルによると、特定のAがBを刺激することでCを聞き起こすパターンを理解することができます。

なぜかいつもこのパターンで困っている、というものがある場合は

そこから自分がそのAに対してどのようなビリーフを持っているか

自分の価値観や物の見方を理解することで、

原因は外にあるのではなくうちなるものの見方にあるのだということがわかるのです。

また、ビリーフも階層構造を作っていることがよくあり、一番核になるビリーフのことをコアビリーフともいいます。

ビリーフシステムの3つの特徴

ビリーフシステムには、主に次の3つの特徴があると言われています。

ビリーフシステムの特徴①真実とは限らない

1つ目の特徴は、そのビリーフは必ずしも真実ではない、ということです。

ビリーフが、人の幼少期の経験や環境によって作られることが多く、

理不尽と思えるものや特定の環境下の常識と言われるものもあるのです。

中には道義的に好ましいと思われるものもあるので、

これは正しいと思い込んじゃうのも無理はありません。

でも、本当の本当にそれが正しいのか、真実なのか?と

自問していくとどこかで、「あれ?」と疑う場面も出てきます。

「待ち合わせには遅刻するべきではない」

についても、

遅刻しないのは望ましいけど、

するべきではない、は言い過ぎじゃないかと思いませんか?

ビリーフシステムの特徴②意思決定の近道ともなる

2つ目の特徴は、意思決定の近道になる、というものです。

何かを判断する時に、論理的に思考したり、前例を調べたりと

時間をかけてじっくり考えてから判断することがあると思います。

これは時間もだけど、脳にも多少の負荷はかかりますよね。

人間の意思力には限界があるとも言われていて、いつでもなんでも

論理的に、徹底的に調べて、考えるだけ考えて、ってやっていると、

脳がオーバーヒートしかねません。

だから、考えずとも、スッと判断できると楽ですよね。

ビリーフシステムは、瞬時に反応を引き起こすものなので、

これを使って意思決定や解釈をすることもあります。

習慣的な行動になっているものの中にはビリーフシステムをうまく使っているものもあるんですよ。

ちょっとネガティブな例を言うと、

「あれは自分には無理だからやめておこう」

って言うのもその一つです。

ビリーフシステムの特徴③相互に関連しあっている

ビリーフは階層構造となっている、と先に書きましたが、

ビリーフはコアから派生した他のビリーフなどと相互に関連していることがほとんどです。

そのため、どれか一つのビリーフをゆるめたとしても

他の関連するビリーフが存在するとシステムが起動してしまいます。

例を挙げると、

「ルールは守るべきである」という強い信念(これもビリーフとなります)を持っている場合、

「時間は守るべきである」「先生や上司の指示には従うべきである」

「約束は破ってはいけない」などの信念も持ち合わせることになります。

この中で、

「時間は守らなくてもいい」と信念を書き換えた場合に、

「時間は守らない」のに「ルールや約束は守るべき」という言動にギャップを感じませんか?

そのような混乱が起きることもありますし、

書き換えたはずだけど「時間を守る」ことに対してシステムが起動しちゃうこともあるということなのです。

ですから、ビリーフシステムの仕組みとともに、ビリーフの構造を知っておくことも重要だと私は思っています。

ビリーフシステムはコーチング、心理学とで捉え方はどう違うのか?

ビリーフは、コーチングでも心理学でも扱いますが、

それぞれの目的や方法によって扱い方にも違いがあるようです。

それぞれの特徴を調べてみました。

ビリーフシステムをコーチングではどう捉えるか

コーチングの分野でもクライアントさんのビリーフシステムを理解することは

彼らの目標達成や障害の克服を支援するためにも重要です。

対話の中で彼らが自己認識を高めて、

目標達成のためにモチベーションや行動を活用できるように意識します。

ビリーフシステムには習慣化や行動力の強化など、プラスに働くものもあるのです。

一方、意欲を低下させたり、行動の足止めをしたりなどマイナスに働くものもあります。

この場合、その要因を作るビリーフを特定したり、それを書き換えたりするために

内省を促す質問や視点を変える質問などを組み合わせることで

そのビリーフを否定するのではなく、プラスに向くように支援していくのです。

コーチの役割は、できないことではなくできることに焦点を合わせクライアントを励ましながら、

目標達成などのゴールに向けて支援していくことです。

ビリーフシステムを心理学ではどう捉えるか

心理学の分野では、ビリーフシステムを個人が世界と自分自身とを解釈する方法の一つと捉えています。

システムは感情や行動、場合によっては精神的な健康に影響することもあるため、

認知行動療法のように治療法として用いられることもあります。

この辺りは精神医療の専門的な分野に関するので、

専門家の考えや理論を学んでみてください。

私はカウンセラーの一人として、ビリーフリセットというツールを使って

ビリーフシステムにより課題を抱えたクライアントさんの支援をさせていただいています。

そこでは、個人特有のビリーフが世界の見方をきめ、望む望まないに関わらずその個人の現実を作っていることに気づいていただきます。

なぜこのシステムを作ってしまうのかという点についてもセッションやワークで紐解いていき、

そのシステムに囚われた自我をゆるめて自分や世界の見方を変えていくこともあります。

その立場からは、ビリーフシステムは自己への深い理解や、現実を変えていく手がかりとして、重要な枠組みと捉えています。

ビリーフシステムのコーチング、心理学の捉え方の違いを表にまとめてみた

ビリーフシステムはコーチング、心理学ともにクライアントにとっては重要な枠組みであるとわかりました。

そして、それぞれの目的や方法によって扱い方も違うと感じました。

そのことを以下の表にまとめてみました。

目標や扱い方は、私の経験に基づいているものなのでご了承ください。

コーチングも心理学も立派や方法はとても多いので1つの例としてご覧ください。

コーチングにおけるビリーフシステムと心理学におけるビリーフシステム

| コーチング | 心理学 | |

| 定義 | 目標達成や障害克服に関連する個人特有の原則 | 個人とその世界を解釈するための基礎 |

| 主な焦点 | 目標達成のための制限的な信念の特定と克服 | 感情と行動への影響 |

| 役割 | モチベーションと可能性の認識に影響を与える | 感情と行動を形作る中核的な信念の理解 |

| 扱う時の目標 | 目標達成のためのブレーキ解除と後押し | 制限から自由になり、本来の自分を取り戻す |

| セッションでの扱い方 | 傾聴、質問(原則に気づく、視点を変えるなど) | 傾聴、共感、ワーク(ビリーフリセットなど) |

ビリーフシステムは書き換えができるのか?

ビリーフシステムは書き換えることができます。

しかし、それは簡単なことではありません。

なぜなら、これらのビリーフ(信念)は長い時間をかけて形成されたものであり、

私たちの心の奥深くに根付いているからです。

また、このビリーフ(信念)を持つことにより、

私たちは目標を確実に達成させたり、恐れていることを回避できたりもしてきました。

そのため、ビリーフ(信念)を手放すことを拒否する人も多いのです。

しかし、意識的な努力と適切な方法を用いることで、

より健康的でポジティブなビリーフシステムへと変化させることは可能です。

ここでは、その方法については触れませんが、

今のビリーフシステムにうんざりだーって場合は

書き換えを検討するのも良いと思います。

もし、ご自身のビリーフシステムについて知りたい、書き換えたい、という方は

私のビリーフリセットコーチングセッションで可能なのでお問い合わせくださいね。

ここまでお読みくださりありがとうございました。